お墓に、誰も行けていない……

母が亡くなって1年。

ようやく落ち着いてきたある日のこと、兄と電話をしていてふと、こんな話になりました。

「そういえば、お墓、誰もお参りに行けてないよね……」

実家の墓は地方の山間部にあります。東京に住んでいる私たち兄妹にとって、移動だけでも一苦労。結局、納骨以来一度もお墓にお参りができていないことに気づきました。

そのとき両親に申し訳ないという思いとともに、

初めて、私たちの中にこんな疑問が浮かびました。

「私たちも、将来、あのお墓に入るの?」

墓が“遠方”にあると思ったときに気づく2つの問題

昔は「墓=代々子孫が守るもの」が当たり前でした。

しかし、墓の継承者である子が仕事を求めに都会に出て行って、実家があった地に戻ってこないことは珍しくありません。

また、子どものいない世帯(おひとりさまとおふたりさま)が増えた結果、代々「墓を守る」という前提が成り立たなくなっています。

地方の実家にお墓があって、親の葬儀が終わった際に次の2つが問題として浮上します。

問題①:納骨しても、お参りに行けない

葬儀を終えて、納骨をしたものの、その後誰もお墓をたずねてお参りをすることができない……これはよくある話です。

・実家が遠すぎる。あるいは実家が既になく、墓参り以外にその場所に行く動機がない。

・交通費、宿泊費がかかる

・仕事や育児で時間が取れない

・高齢になって移動が困難

・お寺とのお付き合いが希薄になっている

結果として、お墓は荒れ、無縁墓になるリスクが高まってしまいます。墓参りをする習慣がなくなれば、親や先祖に対する気持ちも気づかないうちに希薄化していくのです。

問題②:自分たちの墓はどうするのか?その墓に入る気がしない

墓参りにさえ行くことができない墓に自分たちが入ろうとはしないでしょう。

であれば、自分たちの墓はどうするのか?

亡くなった親の遺骨を地方の墓に埋葬するか否かを含めて、墓のリスクが浮上するのです。

遺骨のリスクマネジメント

問題は死んでも骨はなくならないということ!

焼いても、散骨しても物質として骨はその生きた証しとしてこの世のどこかに残るのです。

骨は死後に本人が遺す唯一のカラダです。

墓は死後に本人が遺す唯一のカラダである遺骨の住まい、居場所です。

死んだ後の自分の骨などどうなってもよいと考えたとしても、

自分の骨だけでなく、両親や先祖の骨はどうするのか?それもどうでもよいのか?

自分が骨の居場所の段取りをしておかないとしたら、誰が骨の居場所を考えてくれるのか?

その人のことはどうでもよいのか?

悩ましい問題です。

墓のことはなんとかしなくてはならないとわかっていながら、そのうち考えようと問題を先送りしたい理由は次の3つです。

理由1.緊急性はないと思っているから

理由2.改葬、墓じまいをした経験がないから、方法がわからない

理由3.お金がかかるから

以上の理由から、骨のリスクは放置がちですが、以下の様なアドバイスがあったらどうしますか?

理由1に対しては、いつ誰が骨の居場所を必要となるかはわからない

理由2に対しては、改葬、墓じまいのプロフェッショナルを紹介する

理由3に対しては、どのくらいかかるか見積もりをとってみたらどうか

解決を先送りしているうちに、もし家族の誰かが亡くなってしまったらどうしますか?

骨壺を自宅においておきますか?

シロウトが悶々としていても何も解決しません。

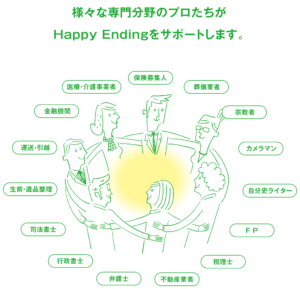

やるかやらないかは、専門家にやり方を提案してもらい、見積もりを見てから判断すればよいのではないでしょうか?

親が生きている間に解決する!

何ごともタイミングが重要です。

同じことをするのであれば、間にあった方がよいからです。

誰かが死んでから骨の行き先を考えるか、死ぬ前に考えるかです。

本稿では、親が死ぬ前に親子で骨のリスクマネジメントを行うことを提案します。

親が生きている間に解決するメリットは言うまでもありませんが、以下の通りです。

1.親の意向を確認できる

墓をどうするか、どこに入りたいかは、本人の希望を確認することが最も大切です。親が元気なうちでなければ、それができません。

2.子である自分と家族の考えを親に伝えることができる

その墓を継承したくないのであれば、親が元気なうちであれば本音を伝えることができ、親子で骨のリスクに真摯に向き合うことができます。

3.名義人が生きていれば手続きがスムーズ

墓地の名義人が親であれば、改葬の手続きや墓じまいの合意もスムーズです。親が亡くなった後だと、相続や兄弟間の調整など、さらに手間が増えます。

4.費用を親に負担してもらうことができる

費用の負担は今の継承者の親に負担してもらうことができます。

5.「親の死」と「墓の問題」を切り離せる

親が亡くなってからでは、心の整理がつかないままバタバタと判断しなければならなくなります。「元気なうちに整理する」ことで、冷静な判断と丁寧な準備が可能になります。

親との相談のすすめ方

次の2つの方法を提案しますね。

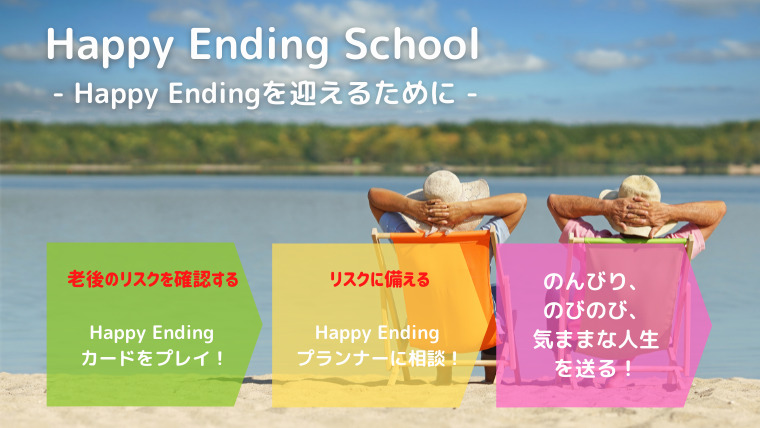

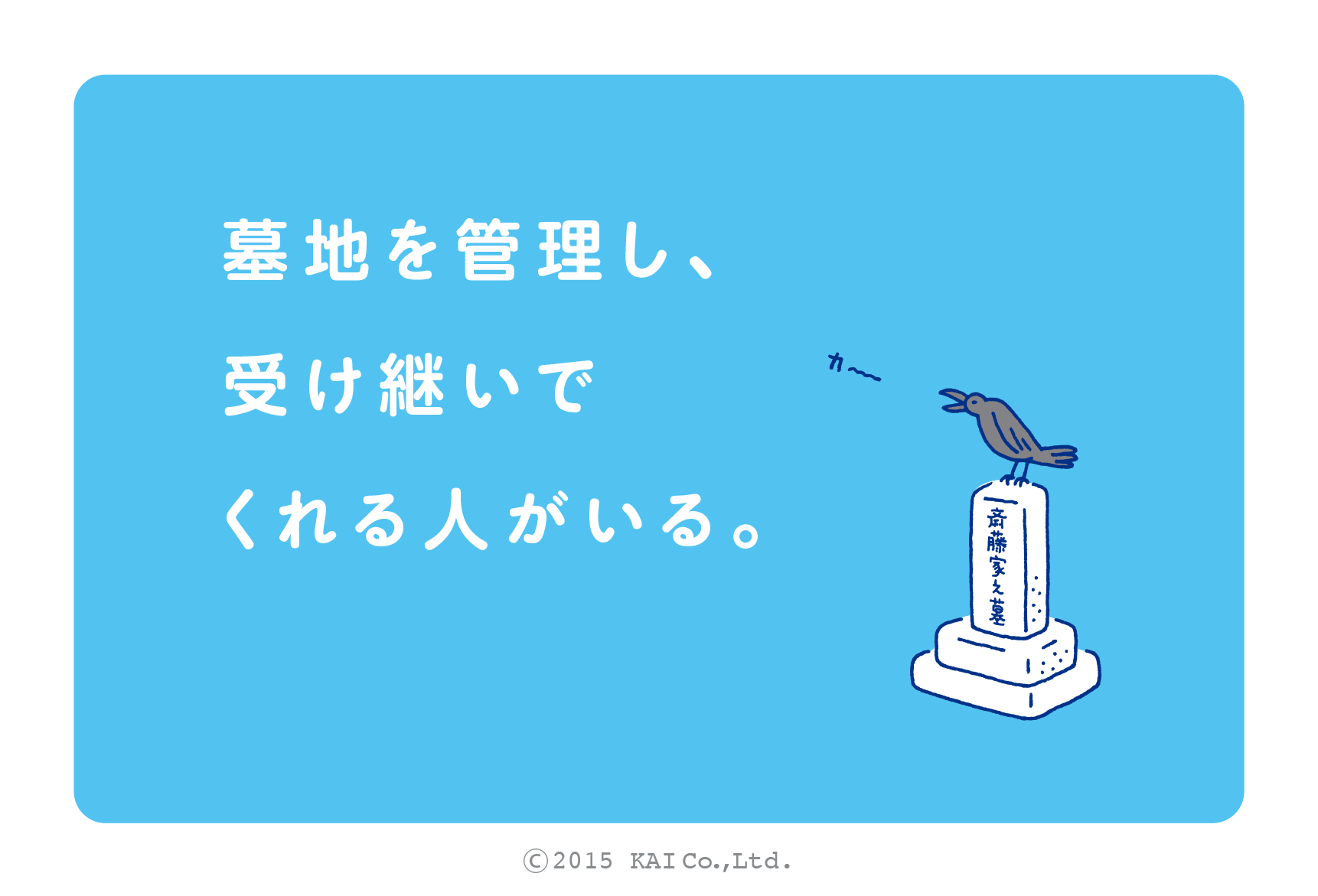

<1>Happy Ending カードNO.F-5「墓地継承者」を使う

親にこのカードを見せてYESだと思っているか、それともNOだと思っているかを聞いてみます。もちろんあなたの親はあなたが自分(親)が入る墓を継承してくれると思っているでしょう。しかし、このカードを提示すると、「骨の住まいについて相談しようよ!」と提案したことになるのです。

<2>「チェックリスト/骨の居場所」を使う

親が元気なうちに次の10のチェックリストを使って、親の意向を聞いてみるとともに、自分の考えも親に伝えてみましょう。

【チェックリスト】親と話すべき10のこと

1.お墓に誰が入っているか把握している?

2. 親自身はそこに入りたいと思っている?

3. 墓の名義人は誰?

4. 墓地との契約内容を把握している?

5. 将来、誰に墓を守ってもらう予定?

6. 高齢になっても通える場所?

7. 子ども世代はその墓に入りたいと思っている?

8. 納骨や管理についての希望を書き残している?

9. 今、改葬・墓じまいをした方が良いと思う?

10. 供養の方法(散骨や合同墓など)について希望がある?

このチェックリストをPDFでダウンロードしてあなたの両親との相談のきっかけにしてください。下のボタンから

相談のきっかけを具体的にすることがポイントです。抽象的な話は感情的なもつれに繋がってよいことはないでしょう。

改葬・墓じまいのタイミングは親が元気なうちに!

なぜ「今」なのか?

改葬・墓じまいは関係者との交渉が必要となり、大きなお金もかかる大事業です。

親も自分も今後最も元気なのは今に違いありません。改葬や墓じまいには、以下のような手続きが発生します。

主な手続き

– 改葬許可申請(役所への届け出)

– 埋葬証明書の取得(現墓地から)

– 受け入れ証明書の取得(新しい墓地や納骨先から)

想定される費用

– 墓石撤去費用:15~100万円程度

– 改葬先の費用(永代供養墓など):30〜100万円程度

都市部での選択肢

– 樹木葬:自然に還るイメージで人気

– 合同墓(合祀墓):管理不要・費用も抑えめ

– 永代供養付き納骨堂:屋内で便利・天候に左右されない

金額は地域や霊園によって異なりますが、親が元気なうちであれば、家族で相談しながら計画的に進めることができます。

「年に一度しか行けないお墓」より、

「思い立ったらすぐに手を合わせに行けるお墓」の方が、

故人を思う気持ちに寄り添っているかもしれません。

まとめ:「いつかやらなきゃ」じゃなく、「今だからできること」

改葬や墓じまいは、先延ばしにされがちな話題です。

でも、いずれ必ず直面する問題でもあります。

「もっと早くやっておけばよかった…」

そんな後悔をしないために、親が元気なうちに、まず話してみること。

それが、未来の自分と家族への思いやりです。

✅ 骨はなくならないので、遺骨にも住まいを用意しておく必要がある

✅ 改葬と墓じまいは大事業なので、早くスタートをする必要がある

✅ 骨の住まいは親と一緒に考えるべき課題

✅ 改葬・墓じまいについて専門家に相談してみる

✅ 墓の問題と関連するリスクはHappy Ending カードで確認しておく

.001-300x169.jpg)